La suora e la catechista cinquantenne si muovono in tandem, agili e disinvolte tra le panche e le sedie della Chiesa. A ciascuna persona adulta in attesa che la messa inizi consegnano la prima un foglietto, l’altra una penna, invitando a prenderne visione. Il tandem è parte di una manovra a tappeto ben pianificata dalla comunità pastorale: in tutte le messe prefestive e festive di quel weekend sarebbero stati distribuiti a tutti i presenti foglietto e penna, recuperandoli compilati al termine delle celebrazioni.

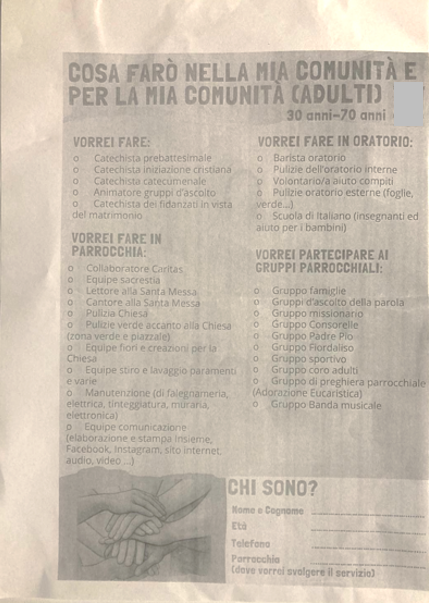

Il foglietto (che riportiamo qui sotto omettendo riferimenti specifici), ha per intestazione “Cosa farò nella mia comunità e per la mia comunità”. Riporta ben 30 diverse opportunità offerte ai fedeli per rendersi utili alle attività parrocchiali e/o partecipare a un gruppo di interesse o a un cammino di fede. Se letto con attenzione descrive per certi versi una interessante mappa dell’operoso alveare della Comunità pastorale. Al contempo, per i meno inseriti o informati nel contesto, il foglietto offre alla parrocchia l’occasione di comunicare e pubblicizzare le diverse attività che promuove.

A fronte della potenziale importanza dell’iniziativa nel sensibilizzare i fedeli ad interessarsi e impegnarsi in parrocchia, il foglietto-mappa si presenta piuttosto male: una fotocopia formato A5, mal tagliata, grigia e sbiadita. È evidente che si sia voluto operare al risparmio, sacrificando la qualità per la quantità: questo a rischio di penalizzare l’efficacia dell’iniziativa.

“Ogni maledetta domenica…”

Non sappiamo l’esito dell’iniziativa. Certamente è stata decisa e condotta in buona fede e retta intenzione: favorire partecipazione e appartenenza alla comunità, valorizzare energie fresche oltre alle solite congreghe, insieme al bisogno di far funzionare l’organizzazione pastorale.

Sappiamo però che si tratta di un buon esempio di come certi modelli impliciti di parrocchia – ovvero schemi ed approcci dati per scontati e che si attivano dunque inconsapevolmente – siano duri a morire. Non ci interessa il caso singolo, alimentare il gossip pastorale ed il gusto di criticare fine a sé stesso. Ci interessa presentare quanto descritto come esempio per evidenziare certi meccanismi e modi di gestire la vita parrocchiale, ancora diffusi nonostante riportino a situazioni e aspettative ormai superate, e poter provare ad apprendere nuove opportunità a partire dagli errori.

L’iniziativa cui ci riferiamo ci riguarda perché mette in scena un modello di parrocchia come ‘centro servizi religiosi’, basato sul fare e autoreferenziale, tipico del secolo scorso. Un modello che funziona da riferimento ‘automatico’, nonostante gli evidenti cambiamenti sociali e nello stesso vissuto ecclesiale degli ultimi decenni. Niente da fare: ci sono dei ‘riflessi condizionati pastorali’ che scattano non appena riparte (ed occorre far ripartire) il nuovo ma sempre uguale anno pastorale e le relative attività. “Ogni maledetta domenica…” verrebbe da dire parafrasando un film di alcuni anni fa, ogni ennesima stagione pastorale con gli ennesimi problemi, sempre uguali e sempre da gestire nello stesso modo…

Presa in carico o reclutamento?

Perché parliamo di parrocchia ‘centro servizi’ e di parrocchia autoreferenziale – ovvero centrata su sé stessa – in relazione a questa iniziativa? Lo facciamo per almeno tre ragioni:

- Anzitutto, questa azione di ‘reclutamento’, mascherata da invito a partecipare, è a ben vedere basata sui bisogni di sostenibilità dell’organizzazione parrocchiale: al centro, nonostante le apparenze, non ci sono i destinatari ma la struttura, la vita ed i ritmi parrocchiali, piuttosto che la vita ed i ritmi delle persone. La scheda pare proprio essere stata redatta partendo dalla domanda ‘di cosa ha bisogno la parrocchia?’ e per conseguenza ‘cosa puoi/vuoi fare tu per lei?’.

A possibili riprove, proviamo ad immaginare come si sarebbe presentata questa scheda se la domanda fosse invece stata ‘di cosa hanno bisogno le persone?’ e dunque ‘cosa possiamo/vogliamo fare noi per te?’. Ma questa diversa prospettiva non è stata presa in considerazione: quando le domande sono date per scontate, anche il modo di raccogliere le risposte lo diventa.

La logica sottostante è ancora una volta di tipo centripeto, in cui la parrocchia si vive e propone come perno di riferimento, come la vera destinataria, il punto di arrivo, il focus degli interessi delle persone. Il fatto che da qualche tempo alle tradizionali parrocchie siano subentrate le comunità pastorali non ha cambiato le cose, semmai le ha esasperate, perché la logica e i modelli di riferimento sono rimasti gli stessi.

Tra ‘offerta a catalogo’ e ‘proposte della casa’

- In secondo luogo, l’iniziativa si rivolge sostanzialmente a chi è già in qualche modo collegato alla parrocchia, ai praticanti, o comunque a coloro che già appartengono a quel mondo. Lo sguardo è rivolto verso l’interno o immediate vicinanze, Non a caso i foglietti sono stati distribuiti in chiesa prima dell’inizio della messa, e raccolti al termine. Così pure, si è probabilmente ritenuto che i destinatari non si sarebbero curati della (bassa) qualità del foglietto ma andati al sodo, perché già familiari a certe modalità comunicative.

Non abbiamo inoltre notizia di iniziative simili in altri contesti e momenti esterni all’ambito ecclesiale. Anche il linguaggio usato, il modo e l’articolazione con cui sono indicate e organizzate le opzioni tra cui scegliere, danno per scontato che chi risponde conosca e capisca l’ecclesialese e il pastoralese: non è da tutti infatti cogliere la distinzione tra ‘catechista prebattesimale’ e ‘catechista catecumenale’; come pure, poter afferrare e gustare la differenza tra ‘pulizie dall’oratorio interne’ e ‘pulizia dell’oratorio esterne’, o tra ‘equipe sacrestia’ ed ‘equipe fiori’…

Forse qualcuno potrebbe addirittura associare l’impostazione della scheda e l’elenco delle opzioni al menu di certi tipi di paninoteche o di pizzerie, con tutto quell’interminabile e stimolante elenco di varianti di prodotto offerte. Ma perlomeno paninoteche e pizzerie solitamente mette sotto il nome della pizza una sintetica descrizione (gli ingredienti); quelle più attrezzate prevedono anche la traduzione in un’altra lingua. Ma le parrocchie, si sa, prediligono parlare a loro modo e usare la propria madrelingua. Se gli altri non capiscono, pazienza.

Comunità o istituzione?

- In terzo luogo, nonostante il ricorrente uso del termine ‘comunità’, quello che sembra davvero interessa è un chiaro ed efficiente funzionamento dell’organizzazione parrocchiale. “Un posto per tutti, ciascuno al suo posto, ognuno al posto giusto”: questo potrebbe essere il motto e l’ideale pastorale trinitario che ispira ed orienta l’orizzonte di queste realtà pastorali. Possibilmente, visti i tempi, con la speranza di un rimescolamento delle ‘oligarchie’ e ‘lobbing’ parrocchiali consolidatesi nel tempo e dall’abitudine.

Ma se a qualcuno non interessasse avere/trovare un posto in parrocchia? E se ci fossero persone che non associano la domanda/percorso di fede alle attività ed al fare organizzato? Sono questioni che non si pongono, con buona pace della cosiddetta missionarietà.

Questo modello implicito di parrocchia pone l’attenzione prevalentemente al suo interno, privilegiando stabilità, continuità e controllo. Le energie vengono impiegate per mantenere in piedi l’esistente, per l’autoconservazione. Ciò che preoccupa è la buona gestione delle attività e dei servizi offerti per far in modo di non scontentare nessuno ed evitare confusione e tensioni.

Per questo è importante la chiarezza nelle comunicazioni e l’efficienza operativa: tipico in questo senso l’importanza data agli ‘avvisi’ a fine celebrazione, quasi più che alla predicazione, ed ai fogli/foglietti informativi settimanali, alle porte della chiesa, veri e propri miniagende e micromansionari.

Emerge in questo modello il valore positivo dato al definire bene ruoli e incarichi, per evitare dispersione delle risorse, demotivazione, conflitti. Si ha cura organizzativa e si verifica quello che si fa, cercando di rendere le cose semplici, comprensibili e immediate per chi vi opera. Tuttavia, in un contesto di incertezza e cambiamento come l’attuale, queste attenzioni possono portare ad un irrigidimento burocratico, dove la persona risulta essere in funzione del sistema e non il contrario.

Partecipare è l’esito di un processo

Eppure, iniziative come quella descritta nascono come progetto partecipativo, con l’obiettivo dichiarato di favorire il coinvolgimento e l’impegno per e nella comunità parrocchiale.

Tuttavia, in questo tempo in cui la partecipazione è in crisi non possiamo né attenderci che le persone della comunità partecipino né lamentarci se non lo fanno. Non si tratta di riuscire ad avvicinare le persone alla parrocchia ma di andare verso le persone, avvicinarsi ad esse attraverso un ‘fare utile’, che funzioni da dispositivo per generare fiducia negli altri e nel futuro.

Non si tratta di far funzionare i propri progetti e ambiti ma rinforzare nelle persone la capacità di uscire dalle situazioni di difficoltà e creare disponibilità a collaborare a progetti comuni.

Proporre un ‘fare ‘ e non un ‘dire’ (spiegazioni, indicazioni …) è certamente fondamentale, dal momento che in genere le persone non cambiano tramite una presa di consapevolezza razionale ma attraverso esperienze e azioni che sbloccano aspetti interiori in modo inconsapevole.

Partecipazione come vantaggio

Occorre tuttavia che questo ‘fare’ sia percepito in modo vantaggioso dalla persona, e non solo dalla comunità. Questa attenzione diventa la porta per creare la disponibilità a coinvolgersi in processi condivisi, la porta per costruire la rete comunitaria. Le relazioni che questa rete genera sono a loro volta un’opportunità per costruire fiducia, generare domande di senso. Dunque, maggiore significato all’esistenza, minore risentimento, minore sofferenza, maggiore disponibilità.

Ma allora è inevitabile chiedersi: in che modo il ‘fare’ proposto dalla parrocchia è vissuto dalle persone come utile e vantaggioso anzitutto per loro stesse e la loro vita, prima ancora che per il funzionamento delle attività pastorali?

Se alle persone non si fanno fare buone esperienze di partecipazione ecclesiale succede come quando si assaggia un cibo: se non è piaciuto, non lo si mangia più. Considerando le resistenze e le diffidenze oggi esistenti, occorre estrema attenzione nel predisporre questa pietanza. Ma nonostante la grande esperienza di pranzi e pizzate comunitarie, non sempre le comunità parrocchiali sembrano in grado di cucinare buone pietanze partecipative.

Sempre a proposito di processi partecipativi che costruiscono la comunità, occorre evitare di farsi troppo condizionare da alcuni presupposti impliciti, come ad esempio misurare il valore della partecipazione in termini quantitativi: “Quanti eravate all’incontro?” è la classica domanda che facciamo o ci sentiamo spesso fare nel valutare le iniziative e gli eventi. In realtà la partecipazione non può essere soggetta a semplificazioni e riduzionismi di questo tipo, come pure venir considerata un fatto naturale, come a volte si ritiene, specie dagli ‘impegnati’, quelli che partecipano in modo spontaneo. Le persone comuni non sono in trepidante attesa di venire coinvolte. Ritenere il contrario produce negli organizzatori effetti boomerang: delusione, risentimento, spaesamento: “ma cosa vuole la gente?”, “parlano sempre in meno, e sempre i soliti”

Una coprogettazione pastorale sinodale e creativa

La partecipazione e le forme di coinvolgimento, anche o forse soprattutto ecclesiali, chiedono di poter essere reinventate continuamente, perché non muoiano. Non esiste infatti una forma fissa, non possono essere chieste deleghe in bianco né sforzi sovrumani alle persone. Piuttosto il messaggio da trasmettere, con chiarezza e trasparenza, è “siamo qui insieme nell’affrontare situazioni difficili: non conosciamo l’esito, ma se costruiamo qualcosa insieme tutti miglioreremo”.

Si tratta, in altre parole, di assumere una coerente postura sinodale: l’unica forse in grado di misurarsi con le imprecisioni, contraddizioni ed inciampi che inevitabilmente caratterizzano comunità disorientate e spaventate, o risentite, come sono molte parrocchie.

Fondamentale al riguardo è la possibilità/capacità di prevedere e realizzare periodici momenti di discernimento e confronto sull’andamento delle iniziative. Vanno favoriti, in questo modo, apprendimenti reciproci a partire dal confronto intorno alle esperienze stesse.

A sua volta, questo consente di potersi percepire parte non solo di un concetto astratto di comunità ma coprotagonisti di un cammino condiviso, di un’unica ‘cordata’: non perché sta scritto in un documento del magistero o viene detto da qualcuno, ma perché si fa esperienza di essere nello stesso luogo a comunicarsi ciò che si fa.

Come ci ricorda Bruno Munari “vedere il mondo con occhi diversi significa già averlo cambiato”. Allo stesso modo guardare alla parrocchia con un diverso sguardo, significa poter vedere cose nuove e diverse.